从《渔童》到《哪吒之魔童闹海》感悟文化自信

来源:旅游管理学院 时间:2025-02-26

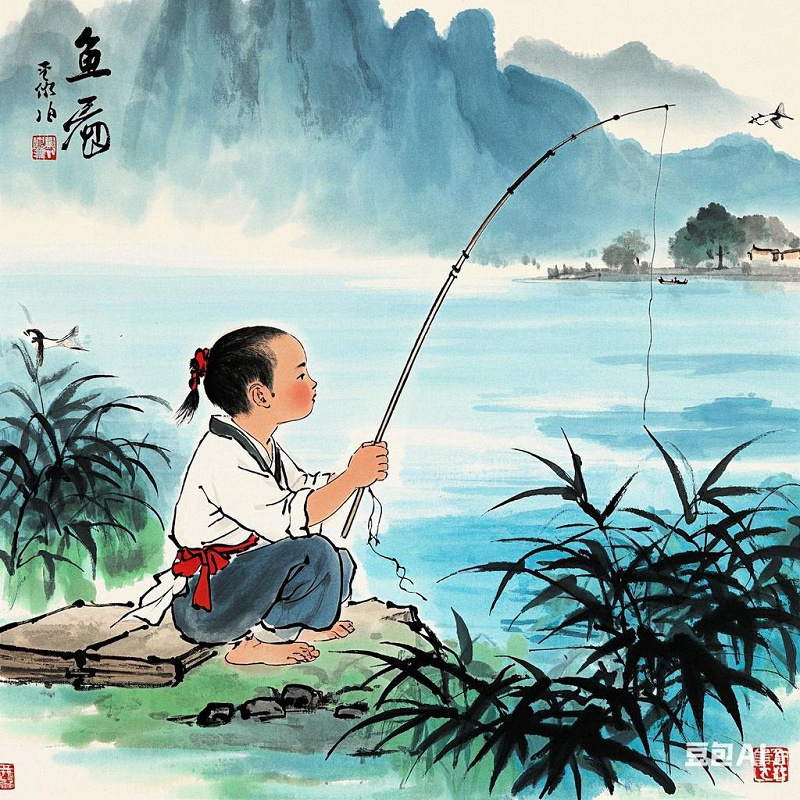

动画片《渔童》是渔文化的经典作品之一,那个渔盆中的“莲生童子”,曾是多少人童年最美好的记忆。而今,《哪吒之魔童闹海》以全新的面貌呈现在我们面前,不仅刷新了国产动画电影的票房纪录,更让我们看到了传统文化在新时代绽放的璀璨光芒。这两部跨越半个多世纪的作品,恰似一面镜子,映照出中华文化传承与创新的光辉历程。

《渔童》创作于上世纪50年代,取材于渔文化的民间传说,采用传统剪纸动画形式,将中国民间艺术的精髓展现得淋漓尽致。那个从渔盆中跃出的神奇童子,也是一个“哪吒”形象,用浪漫主义的手法,传递了反抗压迫、捍卫主权和追求美好的精神内涵。而《哪吒之魔童闹海》则在传承经典的基础上大胆创新,赋予哪吒以"魔童"的新形象,既保留了传统故事的精神内核,又注入了现代审美和价值观。消解神性权威,展现反规训,偏见中的人性抉择、亲情关系的重构以及当代精神困境的镜像书写等创新,被广大观众津津乐道,这不是对传统的背离,而是对传统的创造性转化和创新性发展。

中华文化之所以能够绵延五千年而不衰,正是因为其具有强大的包容性和创新性。从《诗经》到《楚辞》,从唐诗宋词到元曲明清小说,每一次文化高峰的出现都是传承与创新的完美结合。就像《哪吒之魔童闹海》中,传统的水墨画风与现代3D技术相得益彰,古老的传说与现代价值观水乳交融,这正是中华文化生生不息的生动写照。从动画片《渔童》的家喻户晓,到《哪吒之魔童闹海》的巨大成功,都是在重塑中国传统文化的表达范式,折射符合时代的精神困境和情感共鸣,为传统文化的创造性转化提供了示范。

文化自信不是固步自封,而是在深刻理解传统文化精髓的基础上,赋予其新的时代内涵。作为新时代的大学生,我们要以更加开放包容的胸怀看待传统文化,以更加自信的姿态传承文化基因。